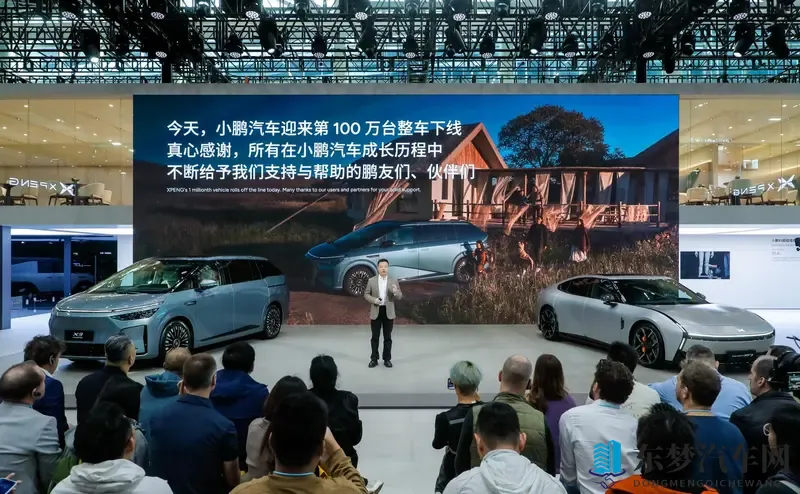

2025 年 11 月 21 日,2025 年广州国际汽车展览会如期开幕,小鹏汽车在这一行业盛会上迎来双重重要节点 —— 第 100 万台整车正式下线,同时完成首批小鹏 X9 超级增程车型的车主交付。此次车展上,小鹏汽车不仅带来多款在售车型,更展示了核心技术成果与未来产品规划,呈现出多元发展的清晰脉络。

作为本次车展的焦点车型之一,小鹏 X9 超级增程的市场表现与产品参数备受关注。该车型为鲲鹏超级增程技术的首款量产车,CLTC 综合续航达 1602 公里,纯电续航 452 公里,提供 1602 Max 版与 1602 Ultra 版两个配置,售价分别为 30.98 万元和 32.98 万元。新车上市后订单表现亮眼,上市 1 小时内的大定数量超过小鹏 X9 此前的单日最高纪录,其中北方地区订单占比首次超过 50%,1602 Ultra 版订单占比达 79%。

针对购车用户,小鹏推出相关补贴政策:2025 年 12 月 31 日前锁单的客户,可享受至高 1.5 万元的购置税退坡补贴;若因生产、发运等原因导致开票时间延至 2026 年,将通过购车尾款减免的方式补足差额,补贴上限不超过 1.5 万元。此外,该车型还搭载了全球唯一的 “9 合 1 超级集成后桥”,配合图灵 AI 芯片与后轮转向技术,即便身为五米三的大七座 MPV,也能应对狭窄小巷、人车混杂路口等复杂行驶场景。

在产品战略层面,小鹏汽车正式开启 “一车双能” 发展周期,明确 2026 年将推出 7 款具备超级增程配置的车型,全面覆盖不同细分市场。其中,3 款鲲鹏超级增程车型计划于 2026 年第一季度率先上市,后续还将推出 4 款全新双能车型,包括针对重要细分市场的首款产品。这些车型将以更长的纯电续航和 5C 超快充技术,解决当前增程市场用户关注的核心痛点。海外市场布局也同步推进,小鹏 P7 + 将于 2026 年 1 月正式登陆海外市场,这款车型此前已在巴黎车展、米兰时装周等国际场合亮相并获得关注,国内上市一周年累计交付量已突破 8.5 万台。2026 年,小鹏还将向海外新增 3 款车型,包括一款中小型 SUV,以满足全球消费者的多样化需求。

物理 AI 技术的落地与量产规划成为本次车展的另一大亮点。小鹏汽车在现场展示了全新一代 IRON 人形机器人、第二代 VLA、Robotaxi 及飞行汽车四项 AI 应用,这些产品均计划于 2026 年进入量产阶段。全新一代 IRON 人形机器人采用高度拟人化设计,具备仿人脊椎、灵动双肩等结构,灵巧手搭载行业最小的 “谐波关节”,单手可实现 22 个自由度,脚尖增加被动自由度,能够实现轻柔的猫步行走;其搭载 3 颗图灵 AI 芯片,有效算力达 2250TOPS,同时应用全固态电池与全包覆柔性皮肤,支持触觉传感功能。

在车展现场,该机器人以 “导览员” 身份通过语音讲解与车型智能互动,引发观众与媒体的广泛关注。第二代 VLA 大模型将于 2026 年第一季度向 Ultra 版车型全量推送,后续还将完成 Max 车型的全量适配,为用户提供更高阶的智能辅助驾驶体验,推动自动驾驶从 L2 级向 L4 级稳步进阶。

市场数据显示,小鹏汽车近年来保持着稳定的增长态势。2025 年 1-10 月,其累计交付量达 355209 台,同比增长 190%;海外市场交付 34712 台,同比增长 106.7%。销售服务与补能网络建设同步提速,目前销售服务网络已覆盖全球 52 个国家和地区,国内建成 690 家门店覆盖 242 座城市,海外已开业销售服务网点 321 个。

充电网络方面,全球接入充电桩超 258 万桩,国内自营站数量突破 2810 座,自营充电桩超 15300 根,已实现大湾区充电县县通,计划 2025 年底完成江浙沪县县通。2026 年,海外充电网络将启动布局,初期聚焦欧洲及亚太重点市场,未来三年计划建设超千座超快充站点,构建综合服务体系。

值得关注的是,小鹏汽车从第 50 万台整车下线到第 100 万台仅用了 14 个月,成为首家达成百万辆量产规模的纯电新势力。为纪念这一里程碑,小鹏汽车推出 “百万勋章” 纪念活动,2025 年 11 月 21 日前交车的车主及准车主,可在当日 11 点后通过小鹏汽车 APP 领取专属虚拟纪念勋章。

同时,小鹏汽车广州智能制造工厂将于 12 月开放公众预约参观,该工厂遵循工业 4.0 标准,整合冲压、焊装、涂装、总装四大车间,实现 100% 自动化高精度冲压、近 400 台机器人协同焊装及一体化大压铸量产,AI 技术贯穿全生产环节,自研 MES 系统保障数千工位全链路可追溯。工厂秉持 “智慧、高效、绿色” 理念,助力小鹏汽车连续两年获得 MSCI ESG “AAA” 全球车企最高评级。

从百万台量产达成到双能产品布局,从物理 AI 技术落地到全球市场拓展,小鹏汽车正进入多维度发展的新阶段。未来,其将聚焦安全、品质、服务与运营体系建设,推进物理与 AI 技术的深度融合,同时在海外构建涵盖销售、研发、生产、服务的完整体系,持续拓展智能出行的边界与可能性。