曾几何时,中国消费者在选购中大型轿车时,目光总会不自觉地飘向海外品牌。随着自主品牌在设计、技术与制造工艺上的全面突破,一股强劲的“中国力量”正席卷而来。它们不仅拥有气派舒展的体态,更在内部空间上做足了文章,为追求极致驾乘体验的用户提供了全新的选择。

在汽车领域,尺寸,尤其是轴距,是衡量一款车内部空间潜力的核心指标。更长的轴距意味着工程师可以在车轮之间为乘员舱争取到更充裕的纵向空间。多款国产旗舰轿车的轴距均已突破三米大关,这一数据直接对标甚至超越了同级别的传统豪华品牌车型。这种“国产又粗又长”的物理特性,并非简单的数字堆砌,其背后是设计师对车身比例与线条美学的精准把控,确保整车视觉效果既优雅大气,又不失运动感。

参数只是故事的开始,真正的较量在于实际体验。得益于优化的底盘布局和座椅设计,国产车企将宝贵的轴距长度几乎毫无保留地转化为了乘客的腿部空间。后排乘客可以轻松翘起二郎腿,这种尊享的空间感受曾是高级行政轿车的专属。座椅的包裹性、支撑性以及材质的选用也同步升级,Nappa真皮、航空头枕、多模式按摩通风加热功能几乎成为标配,共同构筑了一个移动的舒适堡垒。

坐进车内,科技感与豪华氛围扑面而来。贯穿式的中控大屏、全液晶仪表盘以及精致的电子挡把,共同构成了驾驶舱的视觉中心。车企在智能座舱领域投入巨大,其成果显而易见:流畅的语音交互、丰富的应用生态以及高阶的自动驾驶辅助系统,让长途旅行变得轻松且安全。在用料上,大面积软性材质包裹、实木饰板、金属镀铬以及氛围灯的巧妙运用,细节之处尽显匠心,彻底颠覆了人们对国产车内饰的陈旧印象。

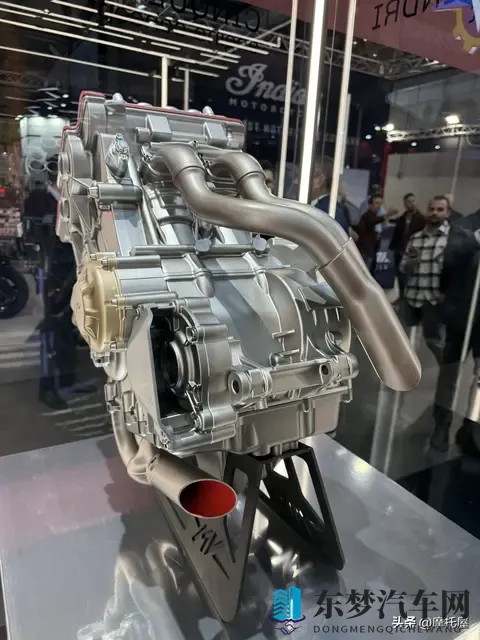

“粗”在这里并非一个贬义词,它更象征着一种扎实、可靠的力量感。这体现在车身结构上,大量高强度钢和铝合金材料的应用,构成了一个坚固的乘员舱笼式结构,在被动安全上提供了坚实基础。在关乎驾驶质感的底盘部分,前双叉臂、后多连杆等高规格悬挂结构被广泛采用,配合精心的调校,确保了车辆在拥有出色滤震效果的同时,也能提供稳健的操控性能。这种“粗壮”的机械素质,是高品质驾乘体验不可或缺的基石。

在动力系统方面,“长”则可以解读为续航里程的突破与动力输出的绵密质感。纯电车型普遍搭载了超过100千瓦时的大容量电池包,配合日益高效的三电系统,CLTC续航里程纷纷突破700公里大关,有效缓解了用户的里程焦虑。而对于插电混动车型,其“长续航”优势更为综合,满油满电状态下综合续航超过一千公里已是常态,实现了性能与能耗的完美平衡。无论是哪种动力形式,平顺、安静且有力的动力输出,都为车辆的豪华属性增添了重要砝码。

纵观当前市场,国产中大型轿车已经成功撕掉了过去的标签,它们以越级的尺寸、奢阔的空间、尖端的智能科技和扎实的机械素质,重新定义了价值标杆。这不仅是产品力的胜利,更是中国汽车工业向上突破的生动写照,预示着未来的竞争格局将因此改写。